Narrativa del trauma y recomposición social. A propósito de los doce años de la masacre del Naya

Calle de honor para el paso de la procesión conmemorativa de la masacre del Naya, preparada por los estudiantes del Centro Educativo Elías Trochez. En el medio los líderes Edwin Anacona y Gerson Acosta. Territorio Kitek Kiwe, abril del 2013. Foto: Myriam Jimeno.

Desde el 2008 iniciamos una investigación sobre los recursos culturales a los que acuden quienes han experimentado violencia política para recomponer su vínculo con la sociedad y su capacidad de acción pública. Para ello, nos acercamos al caso de una comunidad civil que sufrió el ataque paramilitar conocido como la «Masacre del Naya», en el 2001. Durante la Semana Santa de ese año el bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ingresó a esa remota región del suroc-cidente colombiano, asesinó a más de cuarenta personas entre indígenas nasa, afrocolombianos, campesinos y comerciantes, y obligó a huir a otros miles. Al poco tiempo de la masacre, la mayoría de familias que habían salido del Naya retorna-ron, cansados por las condiciones de hacinamiento que vivían en los albergues para desplazados en Santander de Quilichao y Caloto. Sin embargo, 56 familias de origen heterogéneo, pero donde primaba una ascendencia nasa, tomaron la decisión de no volver. Se embarcaron en una lucha de reclamo de derechos vulnerados que orientó y marcó su proceso de reconstrucción personal y creó un nuevo grupo social, lejos de su región de origen y con nuevos elementos de identidad y autoadscripción. En el 2004, gracias a una acción de tutela, este grupo obtuvo la asignación por parte del Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural) de un nuevo terri-torio en el municipio de Timbío, Cauca, donde fundaron un cabildo indígena al cual llamaron Kitek Kiwe en español, «Tierra Floreciente» (Jimeno et al. 2011a; Jimeno, Castillo y Varela 2012, 23 y 24).

En junio del 2013 las cifras oficiales registraban 5.405.629 personas inscritas bajo la categoría de «víctimas del conflicto armado interno» (Semana 2013, 100). Los folle-tos que reparte la Unidad de Víctimas invocan el marco de la Ley 1448 del 2011, que define como víctimas «aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1° de enero de 1985» como consecuencia de infracciones a los derechos humanos y de acuerdo con las normas del derecho internacional humanitario. Las declaraciones oficiales también hablan de 25.757 homi-cidios confesados por las AUC en el actual proceso de justicia y paz, y de al menos cinco millones de desplazados (Semana 2013, 100). Pero más allá de las cifras, ¿cómo enfrentan y superan las personas su experiencia? ¿La viven como trauma que no termina y conduce a repetir la misma historia? ¿O más bien estamos ante el desafío de comprender la acción humana en circunstancias extremas, sin reducirla con simplifica-ciones? El estudio etnográfico del caso Kitek Kiwe que presentamos a continuación nos ha servido para reflexionar sobre el papel de la construcción de narrativas públicas de hechos violentos, y en particular sobre su función recomponedora del vínculo que las víctimas perdieron con la sociedad.

A los doce años de la masacre del pueblo Naya

En abril del 2013 se acercaban los doce años de la masacre del Alto Naya y pensa-mos que era ocasión propicia para volver a visitar Kitek Kiwe, la comunidad indígena víctima de la masacre reasentada en el municipio de Timbío, Cauca. En esta ocasión acudíamos en calidad de meros observadores sin participación, a diferencia de las anteriores cinco conmemoraciones. La primera respuesta que nos dieron los líderes de esa comunidad sobre lo que tenían programado para este año fue que aún estaban pendientes del apoyo de la Unidad de Víctimas del Cauca para una ceremonia con ellos en la ciudad de Popayán. Ya cerca de la fecha conmemorativa los llamamos de nuevo; la respuesta fue que no harían nada pues la Unidad no había dado el apoyo en dinero y también había «otros problemas…». Dudamos de viajar. Tal vez, pensamos, una expli-cación para no conmemorar tenía que ver con que en esta ocasión la fecha estaba demasiado próxima a un evento nacional: el Día Nacional de las Víctimas, decretado para el 9 de abril por la Ley de Víctimas del 2011. Ese evento fue convocado en primera instancia para Bogotá por la organización política Marcha Patriótica, cono-cida por su arraigo en zonas rurales de orientación comunista y, luego también, por el propio gobierno de Juan Manuel Santos. Allí se enfocó la atención del país. Los medios se volcaron sobre la movilización organizada por esa peculiar convergencia. Kitek Kiwe no tendría peso en ese contexto.

Las pancartas proclamaban «La paz es de todos», «Creer es nuestro aporte a la paz», «Paz y libertad para todos por igual», «Paz con justicia social». Sobre la camiseta de varios jóvenes colegiales se leía: «Porque somos más: ahora sí a la paz». La marcha principal en Bogotá contó, según reportes de prensa, con varios miles de personas y fue vastamente difundida. El presidente de la República, el alcalde de Bogotá, el fiscal general de la Nación, entre otros, marcharon a la cabeza de sus subalternos. Llegaron a Bogotá centenares de buses con campesinos de zonas muy apartadas, incluyendo personas de las veredas de la región del Naya. La publicidad fue masiva, así como la retransmisión de la marcha por las calles de Bogotá y, en menor medida, la de otras ciudades. Así canalizaron la diversidad de participantes hacia el apoyo a las conver-saciones de paz con las Farc, que se encontraban en ese entonces en Cuba. El men-saje principal reiteró lo que es una verdadera representación compartida de manera hegemónica por las distintas capas de la sociedad colombiana: padecemos una «violen-cia», «una guerra de sesenta y cinco años [que] ha dejado descabezada a la sociedad […]», como le dijo el vocero de un movimiento social al periódico de la Alcaldía Mayor de Bogotá (Humanidad 2013, 7). El campesino entrevistado agregó: «y creemos que es hora de una transformación social, un momento de paz que hoy exigimos con más fuerza que nunca».

El hecho de escoger el 9 de abril como fecha conmemorativa evocaba abiertamente el día del asesinato, en Bogotá, del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, y era la marca simbólica que permitía establecer la continuidad entre la actualidad y ese evento de 1948 que dio lugar a la intensificación del conflicto civil del medio siglo pasado. No por azar el alcalde de Bogotá se dirigió al público como el Gaitán del presente, en un intento de mímesis retórica. Más tarde, para reforzar el símil, se leyó una nueva «Oración por la paz», como lo hizo Gaitán en una concentración en la Plaza de Bolívar de Bogotá poco antes de su asesinato. El citado periódico de la Alcaldía tituló en primera página «Bogotazo por la paz», mote con el que se suele aludir a la explosión de violencia popular que siguió a la muerte de Gaitán. El presidente Santos fue bien explícito:

Hace 65 años asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán, lo que desató una pesadilla de violencia que no ha terminado, un conflicto que afecta el desarrollo del país, pero hoy estamos reunidos en torno a la paz […] y en contra de la violencia que causa dolor. Las víctimas son la razón para alcanzar la paz. (Humanidad 2013, 8)

Así, serían las víctimas de los pasados sesenta y cinco años quienes clamarían por la paz. Los medios de producción simbólica no solo los oficiales se concentraron en fusionar acontecimientos en torno a la idea de la larga, interminable, ininterrum-pida violencia en Colombia. Retomaron para vigorizarlo este tropo recurrente en la identidad social del colombiano, que opone la paz a una supuesta historia de fatali-dad violenta continuada;1 la paz como remedio para todos los males históricos de la nación. Las fuentes de poder desplegaron estas ideas con toda la fuerza de su lucha de posiciones en torno a las conversaciones de paz y a lo que les seguirá.

Por supuesto silenciaron que no es cierta la pretendida continuidad por múltiples razones: principalmente porque durante los años sesenta y setenta el país vivió unas décadas de muy baja tasa de homicidios (Cubides, Olaya y Ortiz 1998), que en vez de confrontación lo que hubo fue conciliación bipartidista en la vida política, y que las guerrillas comunistas eran apenas un puñado de rebeldes tratando de sobrevivir en zonas apartadas. Silencian que fue solo a partir de la mitad de los años ochenta cuando la corrosiva confluencia entre insurgencia y tráfico ilegal de estupefacien-tes creó un nuevo ciclo de violencia, el cual fue carcomiendo la institucionalidad y el quehacer de la política, dejando detrás una estela de homicidios y desplazados. Fue desde entonces cuando escaló y se comenzó a hablar de conflicto interno.

Así, interpretamos que esta marcha nacional «por la paz» había desdibujado e impe-dido la acción local de conmemoración de la masacre del Naya. Pero a poco del 11 de abril, llamamos de nuevo a Lisinia, una de las líderes de Kitek Kiwe, que nos anunció:

«¡Haremos algo interno, entre nosotros no más, lo acabamos de decidir, vengan!». Llegamos apenas la noche antes de la conmemoración.

Una puesta en escena para «nosotros mismos». La conmemoración como narrativa del trauma

Jeffrey Alexander (2003) propone la importancia de cuatro elementos para repre-sentar el trauma y analizar la narrativa creada alrededor de ciertos eventos: la naturaleza del dolor de la víctima, la naturaleza de la víctima, la relación entre el trauma de la víctima y la audiencia general, y la atribución de responsabilidad. En otro texto, años más tarde (2006, 29 y ss), Alexander estudia los actos perfor-máticos como actos sociales particulares que, mediante un proceso deliberado, desvinculan las representaciones establecidas sobre un evento para revincular-las o fusionarlas de otra manera y así hacerlas extensivas a una cierta audiencia. En este último texto, Alexander propone que los elementos que componen el acto

performativo son: los actores, las representaciones colectivas, los medios de pro-ducción simbólica, la puesta en escena, la audiencia y el poder social que atraviesa el conjunto. También muestra que en el proceso de creación cultural los dos ele-mentos centrales son la «extensión simbólica» y «la identificación emocional», pues estas permiten que determinados sucesos sean apropiados colectivamente de cierta manera y sean fuente tanto de segura interpretación como de acciones sociales.

Nosotros hemos propuesto el concepto de «comunidades emocionales» (Jimeno, Castillo y Varela 2009; Jimeno 2010) como la síntesis social de este proceso cons-tructivo que vincula a ciertas personas como «víctimas» de un hecho de violencia con una audiencia amplia. La idea central es que son los vínculos afectivos que emergen en el proceso de reivindicación social por el daño y el sufrimiento causados los que permiten tender un puente entre el dolor como sentimiento subjetivo y el dolor como sentimiento político, compartido de forma pública. Es decir, argüimos que el proceso de dar testimonio de lo ocurrido extrae el suceso de violencia del marco del daño personal, o de una comunidad en particular, para llevarlo hasta la escena pública. Testimonio y reivindicación política se encuentran, resitúan el hecho lo revinculan, si se quiere como daño en el cuerpo social por medio del lazo de la identificación emocional. Lo que era un asunto particular, incluso a veces sospechoso por provenir de una zona refugio de «ilegalidades», toma la dimensión de problema social equiparable con otros que ahora se conocen dentro del proceso más amplio que vive la sociedad colombiana; proceso que busca ventilar las heridas y sancionar a los responsables de este último ciclo de conflicto interno.

En el proceso, las distinciones entre privado y público, sentimiento personal y acción pública, se diluyen y ponen las bases para construir sentimientos de repudio moral y acciones de contrahegemonía, crítica política y acción ciudadana. Estos elementos nos permiten analizar el relato de la conmemoración de abril del 2013 como narrativa del trauma, y detenernos en los elementos de la puesta en escena, sus agentes, sus discursos y su contenido sociocultural.

Un círculo de niños sentados sobre sillas plásticas aguarda bajo el sol de las diez de la mañana en la explanada entre la escuela y la casa de hacienda, centro de la nueva comunidad Kitek Kiwe. Una media hora más tarde, los niños se impacientan, se mueven, alguno se pone de pie, otros conversan y unos más nos piden tomarles fotos y curio-sean la cámara. La voz enérgica de Gerson, exmaestro y exgobernador, clama: «¡Tengan paciencia, niños!». Al poco, Edwin, el joven gobernador actual dice: «Vamos a dar inicio al evento; les pedimos que el coordinador de cada estación tenga listo su trabajo. A los niños, que vamos a empezar este ritual de la memoria que es tan significativo». Grandes, enormes parlantes botan música de Joaquín Sabina, mientras poco a poco se forma una hilera organizada a la manera de los pasos en las procesiones católicas o también de las comparsas en los desfiles de carnaval. El organizador del evento -que da órdenes, hace animación, conoce completo el guion, agradece cada participación- es Gerson, quien fue el gobernador del cabildo en tres periodos consecutivos. Ahora ya no luce delgado y juvenil como cuando lo encontramos por primera vez y era maestro de la escuela; su tamaño ha aumentado así como su auto-ridad sobre parte de la comunidad. Están también los miembros del cabildo. El público lo componen ciento setenta personas, según un registro llevado con cuidado por Leonilde Mestizo; en su gran mayoría son los niños de la escuela, los padres de fami-lia, los maestros, algunos de los líderes del inicio de la conformación de la comunidad y, como foráneos, nosotros. También un joven eperara, que según explicó el líder comunitario Jorge Salazar, «como ellos también han sufrido por la violencia, hacen parte del proceso»; él huyó de Joaquincito en la boca del río Naya sobre el mar, unos días antes del arribo de los paramilitares. Se extraña la presencia de representan-tes del Naya, de funcionarios, periodistas, vecinos, representantes de la Acin y el Cric2 y, sobre todo, de algunos de los líderes históricos del proceso, quienes hacían presencia protagónica en los anteriores eventos conmemorativos a los que asistimos (véase Jimeno, Castillo y Varela 2009 y 2010; y Jimeno 2010).

Las conmemoraciones como actos rituales son un medio privilegiado para relatar los sucesos como trauma vivido y alcanzar tanto la extensión simbólica como la identi-ficación emocional fuera de su grupo. En esta ocasión los depositarios principales fueron los niños de la comunidad y de otras comunidades campesinas vecinas, de manera que su función como pedagogía de la memoria resulta destacable. Pero estas construcciones narrativas le apuntan también a desempeñar un papel en las disputas de la vida cotidiana en particular, al intentar unir lo desunido o lo que está en ten-sión y disputa dentro de la propia comunidad. De allí la acentuada insistencia en esta conmemoración para que cada familia se involucrara en tareas del evento y su escaso énfasis en los foráneos, en contraste con las conmemoraciones descritas arriba. La conmemoración también ofreció una posibilidad de diálogo indirecto con los residentes del Naya que tienen posiciones diferentes a los de Kitek Kiwe y que por haber estado alejados del posicionamiento público como víctimas se contrarían frente al protago-nismo alcanzado por esta nueva comunidad. Existe una marcada asimetría entre los liderazgos que se forjaron entre quienes no regresaron (que estuvieron tres años en contacto con la organización indígena caucana, las organizaciones no guberna-mentales, el discurso global de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario), y quienes retornaron al Naya o nunca salieron de allí. La disparidad de experiencia y lenguaje político, las dificultades de comunicación que implica estar en el Naya (al menos catorce horas de camino desde el Alto Naya hasta Santander de Quilichao, en el norte del Cauca) y las pretensiones de control de la población por parte de la guerrilla implican una menor presencia y agenciamiento público de quienes hoy habitan esa región.

«Colcha victimizante» sostenida por un miembro de la comunidad Kitek Kiwe durante el acto de conmemoración. Territorio Kitek Kiwe, abril del 2013. Foto: Myriam Jimeno.

La procesión o marcha fue también una afirmación sobre el territorio de la finca, recordando los recorridos festivos que se hacen en ciertas épocas del año en los distintos resguardos nasa del Cauca (Miñana 2008). Fue así como se caminó un largo trecho a través del llamado territorio Kitek Kiwe, desde la Casa Grande (antigua casa de la hacienda La Laguna) hasta el montículo llamado Parque de la Memoria. El trayecto estaba cortado por «estaciones», cada una dedicada a recordar un momento o una época clave de la historia de la comunidad, para «hacer memoria».

El acto comenzó cuando los asistentes se formaron en hilera portando pancartas y así escucharon, bajo el sol, la lectura del orden del día y la breve instalación del evento en nasa yuwe y en español, por parte de Edwin, el gobernador. Le siguieron los himnos nacional, de la guardia indígena y del Cric. Gerson explicó cómo se adelan-taría el ritual, la retribución espiritual que obtendrían los participantes, y pidió exhi-bir «las afectaciones», recalcando que son «milenarias». Una maestra le respondió con un listado titulado Colcha victimizante: «tortura», «secuestro», «homicidio», «desapari-ción». Lisinia, Leonilde, Rubiela, las viudas de la violencia en Kitek Kiwe, claman en coro: «¿Qué quieren las víctimas? Justicia, verdad, reparación, garantías de no repetición».

Después de una breve evocación del «golpe que nos dieron hace doce años», los niños, que estaban vestidos con telas burdas de costal, presentaron una danza al son de música del sur andino. Edwin, como gobernador, explicó que la primera estación aludía a la época de la incursión de los españoles:

Cristóbal Colón era un marinero que se le ocurrió navegar por el mar. Pidió bar-cos, pero como no había suficiente ejército, la solución fue sacar gente de las cárceles por orden de la Corona española. La civilización indígena gozaba de buena salud en este paraíso, pero abusaron de nuestra confianza, siendo víctimas de ese ejército. La masacre del Naya fue una copia de ese gran asesinato […]. Sin embargo, en esa época también aprendimos la resistencia que nos enseñó la cacica Gaitana. (Jimeno y Varela 2013)

Luego de mencionar también la resistencia de los caciques Payán y Pubenza y una masacre ocurrida en Timbío en ese tiempo, Edwin culminó haciendo énfasis en la continuidad de la injusticia y reivindicándolos como «víctimas milenarias».

Gerson recriminó entonces a los niños por hablar y sentarse de nuevo. «Vamos hacia otra estación», exclamó. Salimos en desfile hacia la segunda estación, encabezados por un bastón de mando de dos metros de altura con borlas multicolores (propias de los nasa) que carga el Te’ wala José Dolores; la representación de la autoridad del cabildo. A lo largo del recorrido lo cargaron sucesivamente varios de los varones «mayores». Luego le siguió la pancarta «Caminando la memoria de las víctimas acesina-das [sic] en el conflicto armado», y otra a todo color, elaborada en algún centro grá-fico de Popayán: «La masacre del Naya. Una memoria presente y un pueblo resistente». Atrás, dos niños llevan la pancarta: «Ritual de la memoria. Fortaleciendo la autonomía, la identidad, usos y costumbres en el presente y el tiempo. Comunidad Nasa Kitek Kiwe». Mientras caminamos, don Eugenio, otro mayor, esparcía agua con un manojo de hierbas, purificaba el acto. Gerson, entre tanto, daba instrucciones, corría adelante, volvía atrás, pedía «colaboración», que no se atravesaran a los pasos y ordenaba silencio.

Izquierda: El mayor José Dolores Guasaquillo carga el gran bastón de mando al inicio de la procesión. Derecha: Los niños llevan a cuestas el «baúl de la memoria» durante la conmemoración de la masacre del Naya. Territorio Kitek Kiwe, abril del 2013. Fotos: Myriam Jimeno.

Detrás fueron dos niños como «pajes de honor», ataviados con pañoletas y bande-ras del Cric. Otros cuatro niños semejaron a los cargadores de la Semana Santa en Popayán con una caja a cuestas, el «baúl de la memoria», en el que fueron deposi-tando las palabras leídas en cada estación. Al parecer, ese baúl evocaba también las correrías de los hebreos con el Arca Sagrada, alusión coherente con la ads-cripción de Gerson y otros comuneros a una iglesia cristiana con sede en Timbío. Marcharon también los profesores de la escuela y algunos miembros de la comunidad llevan pancartas y carteles sobre los derechos vulnerados y las acciones que le reclaman al Estado.

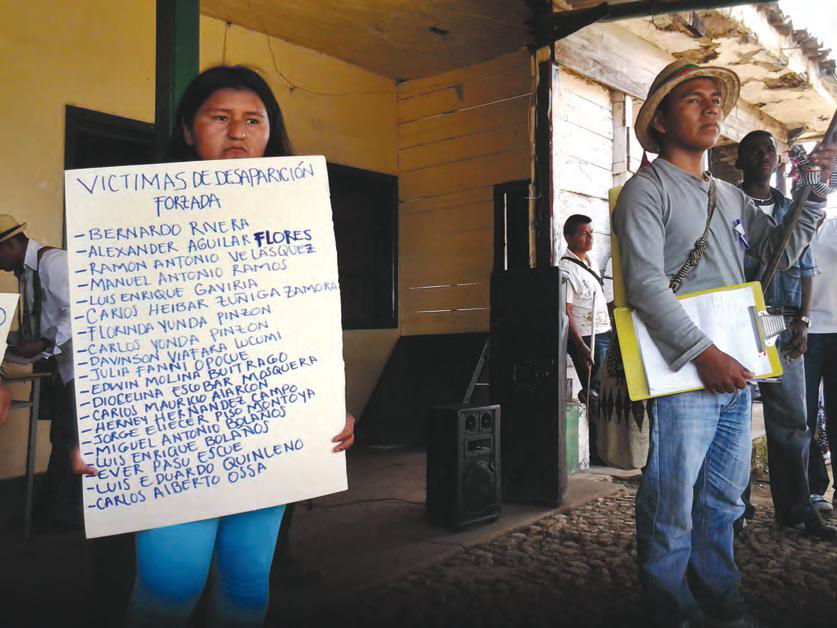

Un gran letrero reclamaba: «Por la defensa de la vida y la dignidad de los pueblos. No a la impunidad, ni perdón ni olvido, castigo a los responsables intelectuales y mate-riales». Contrastaba con una paloma blanca hecha de flores sobre una sencilla car-tulina. El año 2001 estaba entretejido con flores amarillas, producción de una de las maestras. Unas jóvenes sostenían cartulinas blancas con letreros como: «Víctimas de desaparición forzada» acompañado de una lista de veinte nombres, y «Víctimas de homicidio», con otros treinta. Algunos solo señalan, «hija», «esposa», «esposo», «hijo». En el listado incluyeron a Alexander Quintero, asesinado en el 2010, y a Elías Trochez, muerto meses antes de la masacre. Otros jóvenes sostenían un letrero con la consigna: «Caminando la memoria de las víctimas asesinadas en el conflicto armado» como título de una espiral. Bayardo, con filmadora en mano, registraba el desfile y sus detalles.

La marcha continuó de estación en estación, siguiendo un hilo temporal anudado por una selección de eventos de la historia de victimización. La disposición, las pancartas, los vestidos de los niños, la música, los objetos, revelaban el tiempo y los cuidados dedicados por algunas familias que juiciosamente se distribuyeron las tareas desde días antes y que luego explicaron su significado a los asistentes. Fue evidente el valor que le otorgaron a este acto «interno». En buena parte, el acto surgió de la imagina-ción histriónica y política de Gerson, pero algunos padres, maestros y niños pusieron su ingrediente personal para armar esta narrativa de memoria, que pese a su pretensión de «interna», era un diálogo con miembros disgustados o disidentes y con el «afuera», en una clara reafirmación.

La segunda estación fue dentro de un pequeño kiosco del camino. Un letrero anun-ciaba: «Épocas por los años 1940, 1960, muerte de Jorge Eliécer Gaitán y fundado-res del Naya». Blanca Ulchur leyó un corto texto: «Hacemos memoria de Jorge Eliécer Gaitán, que luchaba por sacar adelante a su pueblo […]. Cuando él es asesinado por los partidos políticos, nuestros mayores comienzan a ser asesinados y por eso emigraron a la zona del Naya». Luego nombró a los fundadores uno por uno, mientras los asisten-tes respondieron en coro: «¡Vive para siempre!». Resaltó que por entonces, al igual que ellos, muchos campesinos huían por distintas partes del país. También recordaron a uno de los maestros del centro educativo muerto por enfermedad pocos meses atrás. Gerson agradeció, pidió aplausos, recalcó algunos temas.

Caminamos hasta la tercera estación titulada: «1970-1980. Seguimos las huellas de los mayores», que estuvo a cargo del mayor Eugenio Garcés. Debajo de un arco con ban-derines y bombas de colores, él se detuvo para relatar que en esa época un grupo de indígenas tomó la decisión de conformar una organización para enfrentar varias formas de opresión, primero como sindicato agrario y luego, en 1971, una plataforma de lucha. Plantearon los siete puntos del programa del Cric. Gerson añadió la muerte del sacerdote indio Álvaro Ulcué. Adán Guasaquillo relató de manera espontánea: «En los años ochenta entró la fuerza pública al Naya buscando dizque a la guerrilla del M19. Nos pegaron y nos torturaron, ahí sufrieron mucho los compañeros Luis Ramos y Hermenegildo Ramos». El equipo de sonido encaramado sobre un jeep dejó oír la canción de Jorge Veloza «El campesino embejucado».

La cuarta estación cubría de 1990 a 1999 y estaba demarcada por un toldo blanco sobre la vía, adornado con cintas y lazos coloridos. La encargada fue Esperanza Ulchur, cuñada de Gerson, quien hizo hincapié en que al final de la década de los noventa se fortalecieron las Autodefensas Unidas de Colombia en el Valle y en

el Cauca; y que, bajo la bandera de combatir a las guerrillas, recibieron el apoyo de hacendados y autoridades. Enumeró algunos comandantes de las AUC y listó al menos ocho de las masacres perpetuadas, entre ellas, El Nilo, El Bagre, Mapiripán, Pueblo Bello, Trujillo y El Salado. Exclamó: «El río Cauca es un cementerio clandes-tino». Un campesino afro leyó entonces un escrito suyo recordando otro tema reiterativo entre los habitantes del Naya: la muerte de niños atribuida por ellos a las fumigaciones de los años noventa en el territorio. Depositaron ambos tex-tos dentro de la urna que continuaban cargando los niños. También recordaron la avalancha del río Páez en 1994. Se escuchó de nuevo la música. Muchos, agobiados por el sol, se sentaron a la vera del camino, conversaron y comieron alguna golo-sina, mientras varias mujeres deambulaban con sus bebés a cuestas y algunos niños pedían algo de beber.

La marcha prosiguió hasta otro arco con flores sobre el camino, donde Jorge Salazar, uno de los primeros dirigentes de la comunidad, sostuvo, junto con Mariela Cruz y Ana Delia Dagua, una hoja de cartulina: «Bienvenidos al año 2000, puerta de entrada al siglo XXI, Tercer Milenio». La mayoría de los marchantes tomó asiento a la vera del camino, agotados por el calor del medio día. Jorge relató el secuestro del ELN en la vía al mar en el año 2000 y cómo, desde entonces, recibieron amenazas de los paramilitares, las cuales se cumplieron cinco meses después. Luego habló del «pánico mundial» por el posible colapso de los computadores por el fenómeno Y2K.

Mariela Cruz relató:

A nosotros en el dos mil nos tocó [sic] amenazas, muertes selectivas. Las AUC se posesionan en Timba, Valle. La cogen como su sede, restringen la entrada de alimentos, señalan personas. En una pieza a los que ellos señalaban de colabo-radores [de la guerrilla] los amarraban, como a un primo mío de doce años. Como mujeres tomamos la valentía de no dejar solo al niño y los de la Acin3 nos dieron ánimo. Las AUC con sus armas nos amenazaron, pero estábamos espiritualmente fuertes y era nuestro hijo. Fuimos a hablar con ese Arturo y ese Bocanegra [mandos de las AUC en Timba]. Nos pidieron [entregar] al padre para sacar al muchacho. Hasta las 17 horas bajó [del Naya] el padre. Dijeron palabras soeces, que él era de las juntas comunales y lo tildan de auxiliador [de la guerrilla]. Y mataron al papá, Marcos Peña. (Jimeno y Varela 2013)

Estudiantes del Centro Educativo Elías Trochez cargando una pancarta durante la marcha de la conmemoración. Foto: Myriam Jimeno.

A la izquierda, miembro de la comunidad Kitek Kiwe sosteniendo la lista con algunas de las víctimas mortales de la masacre del Naya; a la derecha, el joven gobernador Edwin Anacona. Territorio Kitek Kiwe, abril del 2013. Foto: Myriam Jimeno.

Mariela continuó relatando las muertes de Pedro Campo y Luis Eduardo Yule, ocasiona-das por las AUC en ese año 2000, las amenazas a Jorge Salazar y la muerte del goberna-dor del cabildo indígena del Alto Naya, Elías Trochez, perpetrada por el ELN: «Pensando que [éramos] colaboradores de las entidades [del Estado], [fuimos] señalados por todos los grupos armados», inclusive «por el Ejército con la entrega de secuestrados del Valle en nuestras escuelas». Y terminó, una vez más, declarando: «Ahora exigimos la justicia, la verdad y la no repetición» y «que no haya olvido de que existen unas vícti-mas». Acto seguido dedicaron todos una canción a las víctimas de esos años.

La sexta estación estuvo a cargo de Lisinia junto con su familia. Una mesa cubierta con un mantel blanco hacía de centro de pancartas en cartulina, adornadas con palmas y flores de platanillo provenientes de su parcela: «Víctimas del Naya rechaza-mos todas las formas de violencia», se leía en la más grande. En la parte de abajo se alineaban ocho fotos de personas muertas en la masacre y entre ellas Audilio Rivera, el marido de Lisinia, apodado William o Willy. Otras tres carteleras y una mesa, también adornadas con dalias y flores rosadas de hibiscos, exhibían tablas hechas en compu-tador con estadísticas de desplazados en el país. En ellas se podía leer que el mayor número de desplazados en Colombia ocurrió entre el 2000 y el 2003, años en los que ocurrió la masacre. Se exhibían fotos con frases escogidas, pronunciadas por acti-vistas de víctimas en distintos encuentros nacionales: «Queremos una verdad pero de verdad verdad», «Aspiramos a vivir en forma digna». Entre ellas estuvo María Cecilia Mosquera, afrocolombiana activista de los movimientos de víctimas, quien perdió a su familia y sufrió quemaduras graves por el estallido del Oleoducto Central en Machuca (Segovia, noroccidente de Colombia) en 1998 (véase Roldán 2013).

Lisinia se dirigió a los marchantes: «Nos falta mucho por recolectar en esta memoria. Jorge Eliécer Gaitán decía que iba a luchar por el pueblo pero aún esto no se logra». Luego explicó cada pancarta y agradeció el aporte de las familias vecinas para esta estación. Gerson leyó una lista de veinticuatro víctimas de la masacre. De nuevo reso-naron los parlantes: «Más allá del mar habrá un lugar…». La mayoría lloraba mientras seguimos el camino.

Segunda «estación de la marcha Épocas por los años 1940, 1960, muerte de Jorge Eliécer Gaitán y fundadores del Naya». Territorio Kitek Kiwe, abril del 2013. Foto: Myriam Jimeno.

En la séptima estación uno de los jóvenes que ha ocupado varios cargos en el Cabildo, José Roosevelt, junto con una profesora del núcleo, enumeró varias masa-cres ocurridas en el Cauca, con listado de desaparecidos. Caminamos rumbo a la última estación, para la que se escogió la cima de una colina que los habitantes de Kitek Kiwe bautizaron desde hace varios años como Parque de la Memoria. Nos acom-pañó la música del grupo Niche con «A lo lejos se ve mi pueblo natal, no veo la santa hora de estar allá…».

En la cima de la colina se han celebrado otras ceremonias para plantar árboles en torno a un círculo de piedras marcadas con los nombres de algunos de los muertos en el Naya. Esta vez también se sembraron árboles y luego hubo intervenciones de una profesora y de Gerson. Él recordó la muerte de Alexander Quintero en el 2010, nombró a líderes de la restitución de tierras asesinados y culminó con una mención a la muerte de Hugo Chávez en Venezuela, acontecida recientemente. Gerson agradeció «a los que creyeron», y abrió el uso de la palabra. Rubiela pidió que «dejemos tanta pelea entre nosotros y sigamos como hermanos», y Leonilde, en el mismo tono de conciliación, recordó los nombres de los primeros líderes «del proceso». Tito dio gracias «al dios por el sol y pido por la paz». Poco a poco la marcha se dispersó hacia el almuerzo comunitario en casa de Lisinia, cuando ya eran cerca de las tres de la tarde.

Las puestas en escena y la construcción de comunidades emocionales

Esta conmemoración del 2013 estuvo dispuesta, como ya se dijo, como una marcha o desfile que trazó un circuito desde lo que en Kitek Kiwe consideran como el centro de la comunidad la explanada de la casa de hacienda donde se instalaron cuando llega-ron en el 2004 y donde se localiza la escuela, la oficina del cabildo y varias viviendas hasta la parte más alta del territorio, el cerro o parque al que han designado «lugar de ejercicios de memoria». Los participantes, ciento setenta personas entre adultos y niños, recorrieron cerca de dos kilómetros entre uno y otro sitio a la manera de los «pasos» en las procesiones ceremoniales.

Cada estación del conjunto de ocho eventos presentaba un hito sobresaliente de su propia historia, y se articulaba sobre la idea de la injusticia continuada y repetida y la resistencia como respuesta, con un origen claro: la Conquista de América a partir del siglo XVI. La narración de los atropellos repetidos a lo largo de siglos se detiene al identificar con nitidez a las víctimas, como también a personas valerosas que los han enfrentado con actos de entereza y resistencia. El relato escénico anuda el sufrimiento del presente con experiencias pasadas, ocurridas en ciclos repetitivos, estableciendo la contigüidad de hechos que a primera vista aparecen como disconti-nuos y distantes entre sí.

La retórica dominante de la injusticia, el sufrimiento, el despojo y la violencia expe-rimentados como un continuo es común en el discurso público indio contemporáneo y de intelectuales indios de épocas anteriores como Manuel Quintín Lame (Espinosa 2007). Esta retórica sirve para soportar demandas tanto como para explicar deter-minadas acciones. Y, sobre todo, la injusticia recurrente tiene como su contra-parte la resistencia, tan persistente como la primera. Injusticia y resistencia se acompañan dando paso a acciones políticas que apuntan a modificar las condicio-nes de opresión e injusticia. En ese camino, nos dice el relato, se forjan líderes y organizaciones que construyen su propia agencia, su política «propia», su identi-dad política y social, su marco moral, como también se hacen aliados (véase Jimeno 2006; Espinosa 2007; Warren y Jackson 2002). Los aliados se encuentran próximos, como los campesinos pobres, pero también dentro de un amplio espectro que no se detiene en las fronteras nacionales: la categoría amplia del «colaborador», empleada a profundidad por el Cric desde inicio de los setenta del siglo pasado (Jimeno 2006; Rappaport 2005), permite incorporar a intelectuales, académicos, políticos, orga-nismos no gubernamentales de preferencia internacionales, y activistas de causas populares. La puesta en escena también nos recuerda que en el movimiento social indio las figuras más dispares Jorge Eliécer Gaitán o Hugo Chávez pueden entrar al repertorio de los símbolos de resistencia y que se los puede hallar dentro del amplio panorama global. Lo que los une es que enfrentaron en su momento al poder y a la injusticia.

Así, esta marcha «interna» no lo fue tanto y no se quedó en una generalización vaga. Continuó el proceso de elaboración de un relato del trauma que se inició en las carpas amarillas de refugiados en el año 2001, que los situaba como «desplazados» de un acto de violencia en el Alto Naya. Continuó cuando presentaron sus reclamos como Asociación de Desplazados del Alto Naya y tomó un nuevo rumbo cuando hablaron como Cabildo de Indios. Hoy en día el evento de violencia particular de abril del 2001 en el Naya es el eslabón de una cadena histórica de violencias y atropellos, enmar-cado en la retórica de la injusticia histórica y apuntalado de manera muy precisa con fechas, eventos, listas de nombres, fotos y estadísticas. En el relato se acude a los elementos más dispares, en apariencia: pajes, danzas, discursos, carteleras, música, purificación, bastones de mando y fotos, muchas fotos. Su efecto como narrativa es que un hecho particular queda inscrito en la memoria histórica de larga duración, lo que, además, permite que sea compartido por muchos, indios y no indios. No es un incidente más para el olvido.

Sin embargo, y de forma simultánea, es recordado como hecho único, claramente establecido y documentado para lo personal y lo colectivo, en el sentido en que Alexander (2003; 2012) le da al término trauma: un evento de tal magnitud que rede-fine la vida e identidad de los integrantes de un grupo social. Como lo resalta el mismo autor, el trauma y su relato son culturalmente recordados y reelaborados desde las perspectivas culturales del grupo, desde sus referentes históricos y desde catego-rías construidas frente a los nuevos desafíos.

Es por esto último que resaltamos el factor activo de individuos y grupos en la construcción de narrativas que tengan la fuerza para hacerse generales y alcanzar amplia identificación emocional y proyección política. No todos los eventos trau-máticos consiguen instaurarse como memoria colectiva. Es claro, como se mencionó antes, que esta participación de individuos y grupos en la construcción de narra-tivas generales sobre el trauma emerge en el contexto de la peculiar presencia contemporánea de las víctimas mediante la figura del testigo y la fuerza del testi-monio. Pero de ninguna manera es ello suficiente, como lo observamos en la distribu-ción desigual del poder simbólico entre las víctimas de distintos acontecimientos de violencia. Todo esto nos lleva a resaltar la memoria como campo de lucha, como lo ha señalado Elizabeth Jelin (2002), donde entran en contraposición poderes sociales y el poder y la capacidad de acción e imaginación de quienes reivindican a las víctimas frente a quienes prefieren su ocultamiento. Se puede apreciar esta lucha en diver-sos casos de reivindicación, bien sean las purgas soviéticas o las de la China de Mao, la esclavitud de africanos, o las de la violencia en la intimidad, por ejemplo, la trata de mujeres o su maltrato.

Las personas de Kitek Kiwe no se quedaron ancladas en el trauma, repitiendo de manera neurótica y compulsiva su dolor, ni se encerraron en una narrativa incompren-sible desde fuera del grupo; antes bien, el relato del evento traumático ha estado, en su repetición periódica, al servicio de la reparación psicológica y la nueva acción pública. También al servicio de la recuperación de la ciudadanía. Aquí la narración es una forma de acción política, como diría Hannah Arendt (2005), y no una compulsión a la repetición en círculos que impiden la superación; con Mesnard, el testimonio es una forma de resistencia y contra-hegemonía (2011).

La acción de narrar en forma pública le apuesta a conectar un hecho particular con una explicación más amplia, que identifica a los victimarios dentro de una cierta larga cadena, pero también lo ve como un proceso histórico reversible por la denuncia y la renuncia al olvido. Luchar contra el olvido, lo repiten los habitantes de Kitek Kiwe, es luchar contra la impunidad. Si recurriéramos a Alexander diríamos que los mecanismos narrativos de fusión de tiempos, condiciones, personajes y símbolos, van acompaña-dos con los de desagregación que abren las opciones políticas de forma amplia.

Estación final de la marcha de conmemoración de la masacre del Naya: círculo de piedras con los nombres de las víctimas mortales de la masacre. Al rededor, miembros de la comunidad sostienen algunos carteles preparados para la marcha. Territorio Kittek Kiwe, abril del 2013. Foto: Myriam Jimeno.

Pero, ¿cuáles son sus límites y contradicciones? Alexander (2012) señala algunos y los llama el riesgo de la «memorialización». Este proceso se instaura en la paradoja que tiene lugar entre hechos relatados como únicos y hasta incomprensibles por su magnitud e inhumanidad, como el Holocausto y su generalización en estándares morales universales, pero también en su progresiva institucionalización y rutinización. La conversión de la memoria en «memoria ejemplar», como lo llama Todorov (2000), con-lleva la proliferación de discursos, artículos, lugares consagrados, centros especia-lizados, monumentos, ceremonias, en honor de las víctimas y su tragedia, y se presta a manipulación por los poderes establecidos. Por ejemplo, nos muestra Alexander, los Estados Unidos incrementan progresivamente los días que dedican a la rememoración, los museos y ceremonias para dar lecciones morales. En forma paralela, se mercanti-liza la memoria y se la instrumentaliza de variadas formas, provocando desinterés y desencanto. En los años pasados creció la idea de que el carisma original del drama-trauma del Holocausto deviene cada vez más rutinario, de manera lamentable pero también previsible. Ya Weber, nos dice Alexander, advertía que la modernidad traía consigo la «petrificación mecanizada», pues «especialistas sin espíritu, sensualistas sin corazón» suponen que hemos llegado a un nivel de civilización nunca antes alcanzado (Weber 1991, 190).

No obstante, para Alexander este proceso de «memorialización», mercantilización o cristalización del sentimiento colectivo no revierte ni borra el significado original asociado al trauma por ejemplo, el de la Guerra Civil en los Estados Unidos como fuente de narrativa trágica y triunfal. Tampoco la concreción de los significados cul-turales del trauma en monumentos tiene el efecto de invertir o borrar sus significa-dos sociales. Lo que lo llevaría al olvido o a la pérdida de sentido es un cambio en su marco interpretativo, por ejemplo, el hacerlo comedia. Una comprensión durkheimiana de la rutinización mostraría que lo que ocurre es una institucionalización de lo que en principio era endeble y móvil, pero que todavía suscita sentimientos morales y fuer-tes emociones. El Holocausto, para el caso, está aún conectado en forma metonímica como simbolismo del mal (Alexander 2012). En este caso ha sido la narrativa trágica, no la progresista, la que se institucionaliza: en un proceso de transformación y memo-rialización se pasó de la idea de la liberación y los liberadores, dentro de un marco interpretativo progresista de heroísmo, hasta la del testimonio de las víctimas. Se fortalece así la vitalidad de la experiencia personal, pero al mismo tiempo se la des-personaliza para volverla una experiencia humana de sufrimiento e insertarla dentro del marco interpretativo del trauma-drama.

En el proceso de instauración de un marco interpretativo, es importante la alianza entre el entrevistador y el testigo. «El testimonio restablece la individualidad de las víctimas que sobrevivieron […] y demuestra el poder de sus voces» (Greene y Kumar, en Alexander 2012). Es difícil no establecer un paralelo con el trabajo de los antropólogos y otros intelectuales en torno a la memoria de las víctimas y a recuperar sus voces. También aparece nítida la asociación entre testimonio y justicia, y entre testimonio y acción política de contrahegemonía. Por todo ello, este es un campo de intensa producción cultural en la que los protagonistas del «trabajo de la memoria», como lo llama Elizabeth Jelin (2002), se apropian de símbolos, emblemas, discursos e imágenes hasta conseguir sentimientos morales como la indignación y el repudio.

En el caso de Kitek Kiwe, la memorialización o la instrumentalización de la memoria es, en efecto, un proceso en curso hoy, cuando ha transcurrido más de una década de los hechos. Las conmemoraciones coexisten con muchas de las acciones de la vida cotidiana de la comunidad, tales como los reclamos por servicios o indemnización estatal, el estar inscritos en la construcción cultural de la categoría de víctima como una forma de afirmar civilidad. Hasta dónde pueda envilecerse su uso, es aún tema abierto al debate. No obstante, hay que considerar que el uso público del testimonio de las víctimas y su empoderamiento sobrepasa su reducción instrumental mientras conserve su marco interpretativo de lucha contra la injusticia. También debe notarse que, como acción social, este empoderamiento se instala en la tensión permanente entre los usos estratégicos de determinados discursos sociales y su inserción en la estructura de la sociedad.

En el caso de la gente de Kitek Kiwe podemos identificar dos campos sociales y discursivos como fuente principal que irriga las prácticas cotidianas y las políticas de superación del trauma: la revitalización del sentimiento de adscripción étnica y la apropiación de la categoría de víctima. El primero los acerca al movimiento indígena nacional y el segundo, a los organismos de derechos humanos y a las organizaciones de víctimas que se orientan por ellos y a las prácticas e ideologías particulares de cada uno. Los dos se erigen sobre la decisión de no retornar al Naya, de continuar primero como «desplazados» y luego como «reasentados». Una vez tomada esa decisión, ¿cómo reconstituirse?

Los desplazados, como categoría social, comparten avatares con su símil interna-cional, los refugiados. Las circunstancias de pérdida, dificultad de reinserción en la nueva sociedad y la sospecha que los cubre son semejantes. Giorgio Agamben toma un artículo de Hannah Arendt de 1943 (Agamben 1995) para afirmar que el refugiado es la figura política de nuestro tiempo. Permite pensar, entonces, una nueva filosofía política, pues pone en evidencia los límites de la concepción de los derechos ciuda-danos que tienen los Estados nacionales: incapaces de protegerlos pues no son sus «ciudadanos», los dejan a merced de la policía o de los organismos humanitarios; solo tienen como opción el retorno a la «patria nacional» o renunciar a su ciudadanía para adoptar una nueva. Arendt subrayó que los refugiados ponen de presente los límites de la idea de los derechos del hombre, válida solo para los ciudadanos de una nación particular. El declive de Estado-nación implica la obsolescencia de estos derechos. Los refugiados, así pues, solo son habitantes provisionales de una nación y al mismo tiempo no son confiables. Esta doble condición la han sufrido de forma aguda quienes decidieron no retornar al Naya, entre otras razones, para buscar un futuro distinto para sus hijos o para no convivir bajo el poder de los alzados en armas. Así comenza-ron las presiones gubernamentales que hemos relatado para que volvieran al Naya, y así fue como sintieron la mirada sospechosa sobre ellos, y el afán por situarlos a uno u otro lado del espectro de la confrontación armada. Y así fue como optaron por una nueva ciudadanía, la de «ciudadanos étnicos», y por hacer valer su derecho a tener reasentamiento como desplazados, víctimas de violencia.

Referencias

Agamben, Giorgio. 1995. «We Refugees.» In Symposium n.° 49(2). Summer, pp. 114-119. Agamben, Giorgio. 2000. Medios sin fin: notas sobre la política. Valencia: Pre-textos.

Alexander, Jeffrey. 2003. Meanings of Social Life: A Cultural Sociology. Oxford: Oxford University Press.

Alexander, Jeffrey. 2006. «Cultural Pragmatics: Social Performance between Ritual and Strategy.» In Social Performance. Symbolic Action, Cultural Pragamatics, and Ritual. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 29-90.

Alexander, Jeffrey. 2012. Trauma: a Social Theory. Cambridge: Polity Press. Arendt, Hannah. 2005. La promesa de la política. Buenos Aires: Paidós.

Cubides, Fernando, Ana Cecilia Olaya y Carlos Miguel Ortiz. 1998. La violencia y el municipio colombiano (1980-1997). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Espinosa, Mónica. 2007. «Memoria cultural y el continuo del genocidio: lo indígena en Colombia», en: Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología, n.° 5. Bogotá.

Greene, Joshua y Kumar, Shiva (eds.). 2000. Witness: Voices from the Holocaust. New York: Free Press.

Humanidad. 2013. «La paz es de todos, clamor ciudadano en Bogotá», en: Humanidad. Periódico oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá, n.° 17, abril. Bogotá.

Jelin, Elizabeth. 2002. Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo XXI.

Jimeno, Myriam, 1998. «Identidad y experiencias cotidianas de violencia», en: Revista Análisis Político, n.° 33. pp. 32-46. Bogotá: Iepri.

Jimeno, Myriam. 2006. Juan Gregorio Palechor. Historia de mi vida. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Jimeno, Myriam. 2010. «Emociones y política: la víctima y la construcción de comunidades emocionales», en: Maná. Estudios de Antropología Social, n.° 16; pp. 99-177.

Jimeno, Myriam; Ángela Castillo y Daniel Varela. 2009. «A los siete años de la masacre del Naya. La perspectiva de las víctimas», artículo en revisión para el Anuario Antropológico/2008-2009. pp. 183-205. Río de Janeiro: Tempo Brasileiro.

Jimeno, Myriam; Leandro Güetio, Ángela Castillo y Daniel Varela. 2011. Kitek Kiwe. Reasentamiento del Naya. Nuestra memoria. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Jimeno, Myriam; Ángela Castillo y Daniel Varela. 2012. «Experiencias de violencia, etnografía y recomposición social en Colombia», en: Etnografías contemporáneas (trabajo de campo), Myriam Jimeno, Sandra Liliana Murillo y Marco Martínez (eds.). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Jimeno, Myriam y Daniel Varela. 2013. «Diario de campo del proyecto de investigación: Ciudadanías en el límite». Territorio Kitek Kiwe (Timbío, Cauca, abril).

Mesnard, Philippe. 2011. Testimonio en resistencia. Buenos Aires: Waldhunter.

Miñana, Carlos. 2008. «Música y fiesta en la construcción del territorio Nasa (Colombia)», en: Revista Colombiana de Antropología n.° 44, pp. 123-155.

Pécaut, Daniel. 2004. Memorias en conflicto. Lima: Institut Français d’Études Andines. Roldán, Ismael. 2013. «El testimonio. Aportes a la construcción de la memoria histórica», en: Revista Colombiana de Psiquiatría, n.° 2, vol. 42, pp. 68-72.

Semana. 2013. «Las cifras del drama colombiano», especial en: Revista Semana, n.° 1622, 3 al 10 de junio. Bogotá. Disponible en: <http://www.semana.com/especiales/ proyectovictimas/>, consultado el 2 de octubre del 2014.

Todorov, Tzvetan. 2000. Los abusos de la memoria. Barcelona: Paidós.

Warren, Kay and Jean Jackson (eds.). 2002. Indigenous Movements, Self-representation and the State in Latin America. Austin: University of Texas Press.

Weber, Max. 1991. La ética protestante y el espíritu del capitalismo. México: Premiá.

1 Véase la discusión sobre este «mito», como lo llama Daniel Pécaut, en Pécaut 2004 y en Jimeno 1998.

2. Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y Consejo Regional Indígena del Cauca, respectivamente.

3. Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.